上伊那医療生活協同組合では、現在 組織活動強化月間中です。

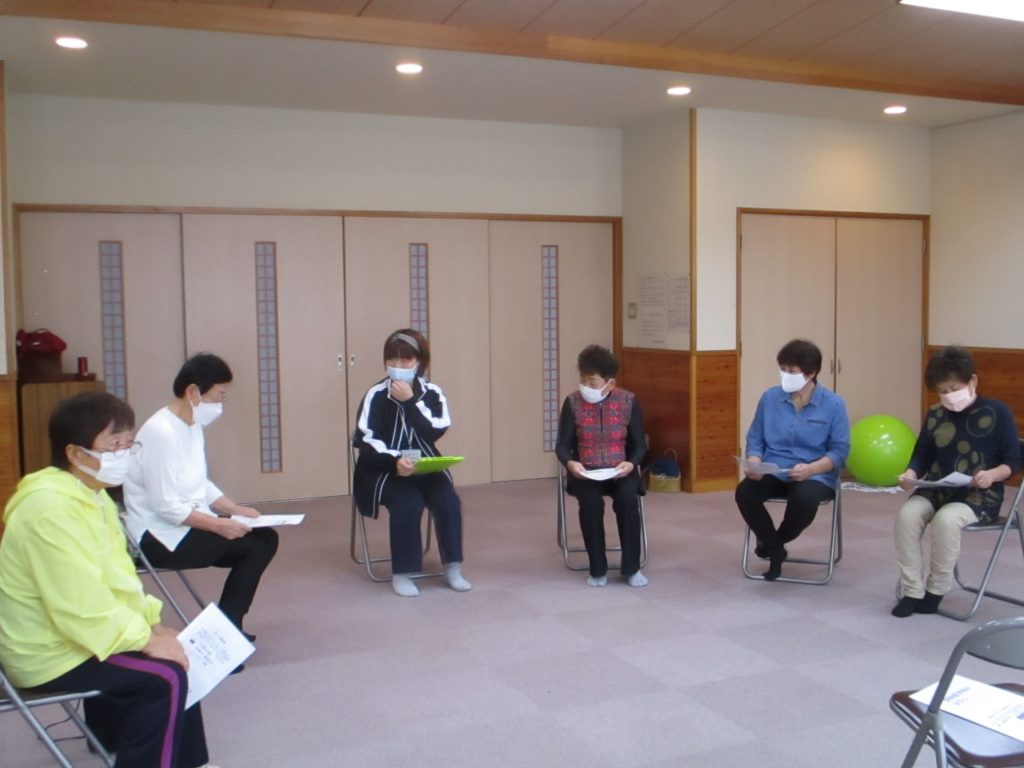

ペア支部である辰野支部で行われている班会に、講師として作業療法士の松澤が参加してきました。

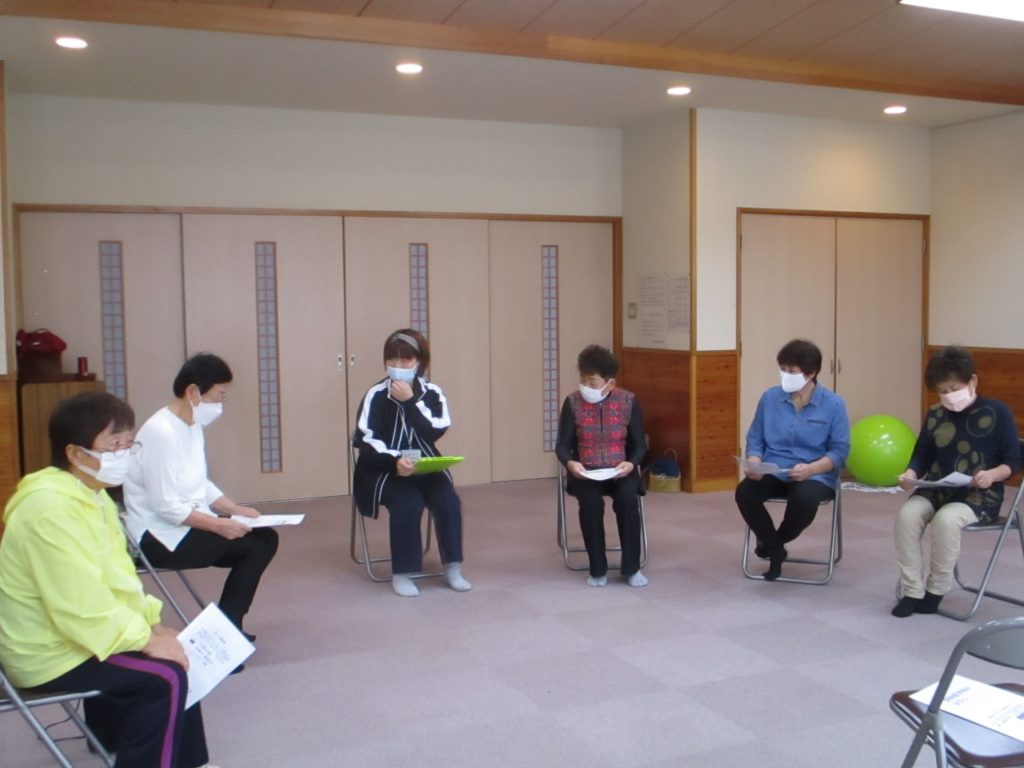

こちらの班会は、とてもお元気な奥様方が多く、「スクエアステップ」「バランスボール」をとても活気ある雰囲気でを行われていました。私もやらせていただきましたが、これがとても難しい!😂

私は今回「認知症予防について」の講義と、認知症予防体操を行わせていただきました。皆さん熱心に聞いてくださり、質問も多くいただきました。 特に、”難聴”は認知機能低下が起こりはじめる大きな要因となること。脳は使おうとしないとどんどんサボってしまう臓器であることは、「どきっとした」とおっしゃられていました。

認知症予防体操では、コグニサイズ シナプソロジー を行い、頭と体を使いながらたくさん笑おう!を体現してくださる大盛り上がりでした😊🙌

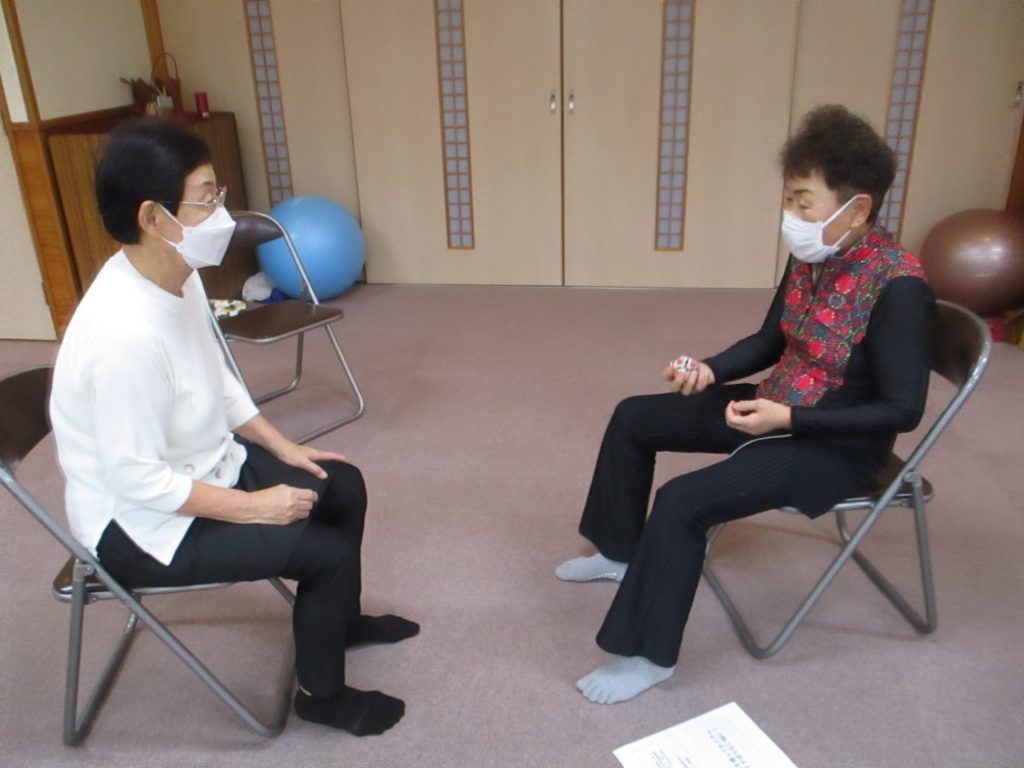

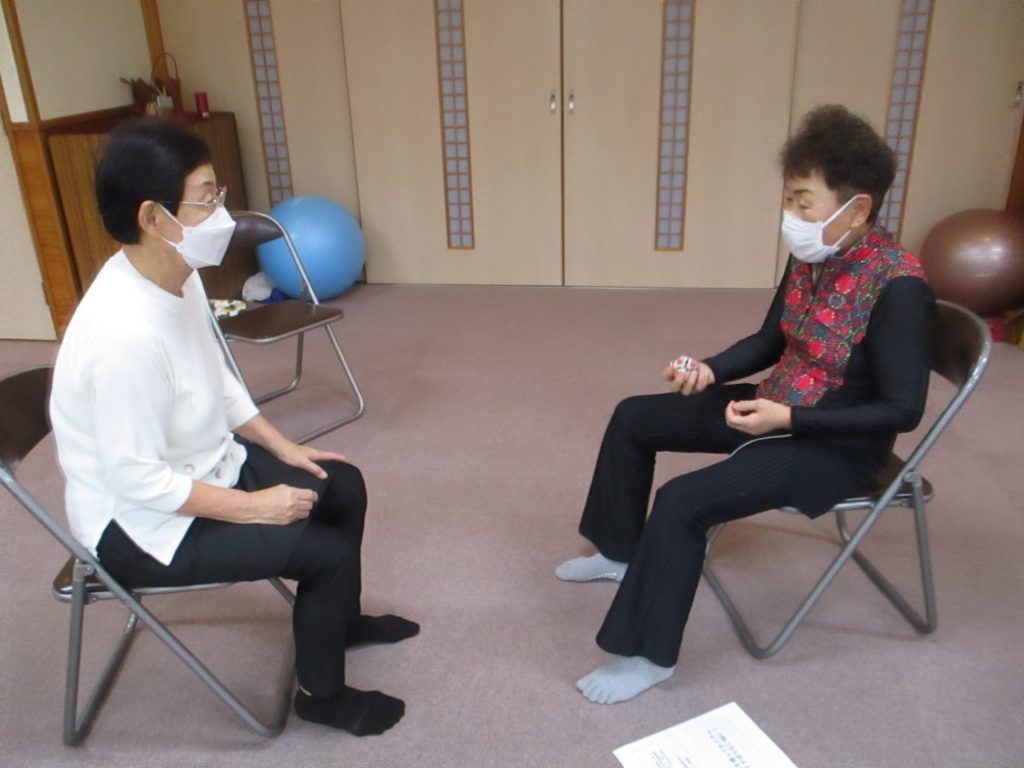

国・県の名前を言いながら、お手玉キャッチボール 🖐●◎◒◍

投げる人が 「国」or「県」 と言って、受け取る人が 「日本」「長野県」と言いながら受け取ります。 咄嗟に出てこないのがまた面白いし、頭の運動になります!↓

たくさん笑ってお話をしたり、他者とのコミュニティの場に出ていくこと。これは、フレイル予防だけでなく、認知症予防にとても効果的です。

笑ったら体が熱くなってきた!これは孫とも出来そうだね! こんなのは初めてだ! 来てくれてよかった!とうれしいお言葉もいただきました。

今回、班会に参加させていただき改めて、地域の方々のコミュニティが健康増進に繋がっていること、生協の組織は組合員さんや地域の方々に支えられていることを感じました。未熟ではありますが、このような形で地域の方々の健康増進のお手伝いをさせていただき良い機会になりました。

上伊那生協病院 回復期リハビリテーション課 作業療法士 松澤きらら